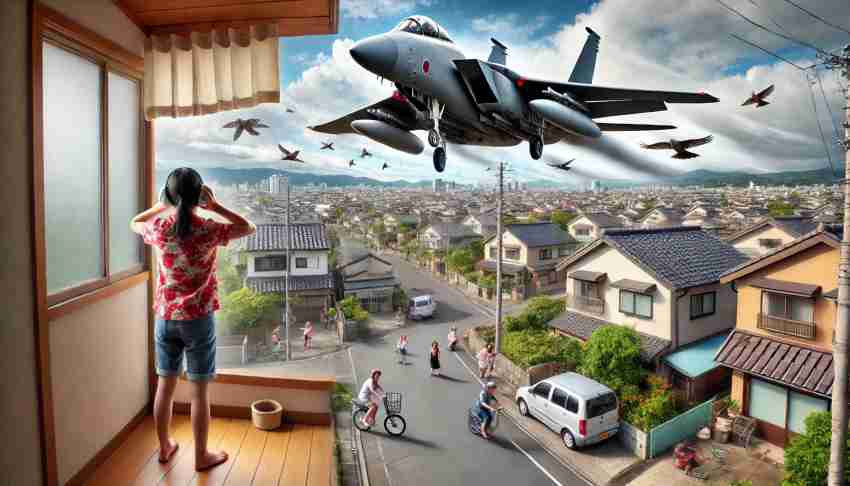

自衛隊の飛行機が低空飛行するのを見かけたことはありますか?

突如として聞こえる爆音や、目の前を飛ぶ機体に驚いた経験がある方もいるでしょう。

しかし、この低空飛行には明確な目的があります。

訓練や警戒監視、災害対応など、さまざまな理由があります。

本記事では、自衛隊の低空飛行の理由や安全性、法律・規制について詳しく解説します。

- 自衛隊が低空飛行を行う明確な理由

- 低空飛行に関する法律・規制と安全対策の実態

- 騒音や振動など住民への影響と対応策

自衛隊の飛行機が低空飛行を行う本当の理由

自衛隊の飛行機が低空飛行をする理由には、いくつかの重要な目的があります。

主に、戦術訓練、警戒監視、災害救助などの目的で行われているんですね。

この飛行は計画的に行われており、適切なルールに基づいて実施されています。

では、具体的にどのような場面で低空飛行が必要になるのかを詳しく見ていきましょう。

なぜ自衛隊は低空飛行をするのか?

低空飛行には、主に敵のレーダーに探知されにくくするという戦術的な目的があります。

特に戦闘機や輸送機が地形を利用しながら飛行することで、敵からの攻撃を回避しやすくなるんですね。

また、対地攻撃訓練や接近戦のシミュレーションを行うためにも、低空飛行は欠かせませんよ。

さらに、災害発生時の状況把握や救援物資の投下のためにも、低空飛行は必要とされています。

このように、低空飛行は単なるパフォーマンスではなく、実践的な役割を持っているんですよ。

ただし、現在の公式な情報では「飛行訓練の詳細内容」に関する記述は確認できません。

理由は、防衛機密の類に抵触する場合もあるからです。

低空飛行が必要とされる具体的な場面(訓練・警戒・災害救助)

自衛隊が低空飛行をする具体的な場面として、まず戦術訓練が挙げられます。

敵のレーダーを避けるための飛行技術を向上させるため、低高度での飛行訓練が行われるんですね。

また、領空侵犯の可能性がある際には、低空飛行をして迅速に状況を確認することもありますよ。

災害発生時には、上空から被災地の状況を確認し、救助や支援の計画を立てるために低空飛行が実施されます。

特に、大規模な地震や洪水の際には、地上の道路が寸断されることが多いため、航空機による迅速な偵察が重要になるんですね。

どの時間帯・どの頻度で低空飛行が行われるのか?

自衛隊の低空飛行は、主に訓練や警戒監視の目的で計画的に行われています。

特定の地域では、週に数回程度の訓練が実施されることが多いですね。

飛行時間帯は、昼間が中心ですが、場合によっては夜間訓練が行われることもありますよ。

特に災害対応時には、緊急性が高いため、昼夜を問わず低空飛行が行われることがあります。

そのため、住民の方々が突然の飛行音に驚くこともあるかもしれませんね。

ただし、実際の飛行頻度や時間帯に関する公的な情報は限られており、地域ごとの違いもあります。

特に基地の周辺では訓練頻度が高くなる傾向がありますので、気になる場合は自治体や防衛省、最寄りの航空基地に確認するとよいでしょう。

低空飛行は危険?安全性と住民への影響

低空飛行を目の当たりにすると、「危険ではないのか?」と心配になる方もいるかもしれませんね。

確かに、低空飛行にはリスクが伴いますが、自衛隊では厳格な安全管理のもとで実施されています。

また、住民への影響を最小限に抑えるため、飛行ルートや時間帯が調整されることもありますよ。

ここでは、低空飛行に関する安全対策や、住民への影響について詳しく見ていきましょう。

墜落のリスクはあるのか?

自衛隊の飛行機は、厳しい点検と整備を受けているため、墜落のリスクは非常に低いですね。

また、パイロットは高い技術を持ち、緊急時の対応訓練も徹底されていますよ。

とはいえ、過去には機体のトラブルによる不時着や事故が発生したケースもあります。

そのため、自衛隊は常に安全対策を強化し、事故を未然に防ぐ取り組みを行っています。

万が一の事態に備え、飛行ルートの見直しや訓練の調整も行われているんですね。

騒音や振動の影響はどれくらい?

低空飛行による騒音は、多くの住民にとって気になる問題の一つですよね。

特に、戦闘機が低高度で飛行する際には、大きなエンジン音が発生します。

振動によって窓ガラスが揺れることもあり、生活環境への影響が懸念されていますね。

そのため、自衛隊では飛行ルートの調整や騒音対策を進めています。

また、住民の声を聞きながら、より影響を少なくする努力も続けられていますよ。

旅先でも“日本のネット環境”を持ち歩こう。

海外に行くと、見慣れたサービスが使えない…そんな不便、もう感じなくて大丈夫!ExpressVPNなら、まるで日本にいるように動画やSNSもサクサク。

海外・国内・公共Wi-Fiでもしっかり守られるので、セキュリティも安心。

割引キャンペーン+30日間返金保証付き!

低空飛行は法律的に問題ないのか、規制はあるのか

自衛隊の飛行機が低空飛行を行う際、「法律的に問題はないのか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

航空機の飛行には法律やガイドラインが定められており、すべての飛行が自由に行われているわけではありません。

特に、民間地域での低空飛行には厳しい制限が設けられており、ルールを守らなければ違反となる可能性もあります。

ここでは、航空法や防衛省のガイドラインを基に、自衛隊の低空飛行に関する法律や規制について詳しく解説します。

航空法や防衛省のガイドラインで制限はあるのか?

航空機の飛行には「航空法」という法律が適用され、低空飛行にも明確な制限があります。

航空法第81条では、「航空機は地表または水面から150メートル(市街地では300メートル)未満で飛行してはならない」と規定されています。

ただし、例外として「離着陸」「救難活動」「国土交通大臣の許可を受けた場合」は低空飛行が認められるんですね。

自衛隊の飛行機は通常の民間機とは異なり、防衛目的や訓練のために飛行することが多いため、防衛省のガイドラインに基づき運用されています。

特に訓練飛行では、国が指定した訓練空域で飛行するため、法律違反にはならないよう適切な手続きが取られているんですよ。

しかし、訓練空域以外での低空飛行については、事前に自治体や関係機関と調整を行う場合があり、住民の意見を考慮した運用が求められています。

どの程度の高度まで飛行が許されているのか?

航空法では、低空飛行に関する最低高度の基準が設定されています。

都市部では300メートル(約1,000フィート)、その他の地域では150メートル(約500フィート)以上の高度を維持しなければなりません。

しかし、自衛隊の航空機は防衛目的や訓練で飛行するため、特例としてさらに低い高度での飛行が許可されるケースがあります。

例えば、戦闘機が敵のレーダーを回避するための訓練を行う場合、山間部や海上などで極めて低い高度で飛行することがあります。

また、災害発生時には被害状況の確認や物資投下のために、通常の制限を超えて低空飛行が実施されることもあるんですね。

ただし、こうした飛行は事前の許可や手続きが必要であり、勝手に低空飛行が行われることはありません。

民間地域での飛行にルールはあるのか?

自衛隊の飛行機が民間地域で低空飛行を行う際には、住民の安全や騒音被害への配慮が必要になります。

そのため、各自治体や防衛省では、事前に飛行ルートや訓練スケジュールを発表することが多いですね。

特に、住宅地や都市部では騒音の影響が大きいため、できるだけ人口の少ないエリアや海上を通るルートが選ばれる傾向があります。

ただし、訓練の詳細内容は公開されません。

しかし、過去には自衛隊の低空飛行に対し、住民から騒音や振動に関する苦情が寄せられたこともあります。

防衛省では、こうした苦情に対応するための窓口を設け、住民の声を反映しながら飛行計画を調整する努力を続けているんですよ。

低空飛行が気になる場合は、自治体の公式発表や防衛省の問い合わせ窓口を利用し、情報を確認するのも一つの方法ですね。

まとめ:自衛隊の低空飛行の目的とその必要性

自衛隊の低空飛行は、戦術訓練や災害対応、警戒監視などの重要な目的を持っていますね。

安全対策もしっかりと行われており、住民への影響を最小限に抑える努力もされています。

しかし、騒音や振動の問題については、さらなる改善が求められる部分もありますよ。

もし、自宅周辺で頻繁に低空飛行が行われていると感じたら、防衛省の情報公開や自治体の窓口を活用するのも一つの方法ですね。

低空飛行について正しく理解し、冷静に対応することが大切ですよ。